태백산 수목원 아랫동네에 숙소를 정하다 보니 어딜 좀

갈려면 기본 수십 킬로는 지나야 했다.

태백산 정상 쪽이 그랬고 불영사 또한 그랬다. 보통 60여 키로는

달려야 했다. 물론, 땅이 넓은 나라에 거주하시는 분들이 보면 새발에

발톱 정도도 안될 거리이긴 하지만~

찌는듯한 도심에 비해 훨 시원한 동네에 오긴 했지만, 이틀밤을

자고 나니 그만 집으로 가야겠단 생각이 들었다. 휴가는 며칠 더

남아 있었다.

오늘은 그 옛날 가 보았던 불영사를 들른 후 영주 무섬을 거쳐 소수서원을

경유해 집으로 가기로 했다.

아참!

그 이전에 엊져녁 저녁을 먹으러 갔던 봉화 지역의 오전 약수터

얘기를 하고 넘어가야겠다.

약수~ 하면 나는 설악산 오색약수를 먼저 떠 올린다. 직장 다닐 때

1박 2일로 대청봉을 오르기 위해 머물던 오색마을의 오색약수는 그 맛이 참으로 독특했었다.

나중에 장인 어른도 그 오색약수로 위장병을 고치셨단 얘길 집사람에게 들었다.

신기하게도 그 찝지름한 탄산수가 나는 입에 잘 맞는다.

허나 지금 오색약수터는 폐허가 되고 말았다는 소식이 전해지고 있다.

숙소에서 산 하나를 넘으면 도착하는 [오전] 약수는 우선 일대 계곡이 아주

청정했다. 어떻게 약수터 계곡이 이리도 깨끗하단 말인가?

위의 계곡물이 바로 그곳 약수가 흘러나오는 지점이다.

약수터 계곡에서 닭백숙을 주로 만들어 파시는 아주머니 얘기로는 이번 폭우에

계곡에 지저분한것들이 싹 씻겨 내려가서 그렇단다.

위의 청진 식당이 평점이 아주 높은 집인데, 우리도 백숙 한 마리를 주문해

먹었다. 약숫물로 끓인 백숙~이라 그럴까? 매우 특별한 맛이었다. 허긴 좋은

물이 지천인 이 동네서 어떤 물을 쓴들 그 맛이 안 날까 마는~

나는 준비해간 20리터 바이오 물통 가득 약수를 담고 추가로 2L 병에 두어 개 더

물을 담았다. 집에 가져가서 똑같이 그 물로 백숙을 해 먹을 생각이었다.

어두운 태백의 산길을 꼬불꼬불 넘어 숙소로 돌아가는 시간은 상쾌하고 즐거웠다.

예전엔 불영사를 가려면 버스를 타고 마치 서커스 곡예를 하듯

아슬아슬 위험한 길을 끝없이 달려야 했었다.

지금은 쭉 뻗은 고속화 도로를 편하게 갈 수 있게 되었지만, 그러나

만만한 거리는 아니었다. 울창한 소나무를 비롯한 푸르른 수목을 보며 가는 길은

뙤약볕이지만 매우 상쾌하고 즐거웠다.

어찌 이리도 산이 깊고 인적이 없는지~

저 산 기슭 어디쯤에 들어가면 세상모르고 평생을 보낼 수 있을 거 같았다.

불영사에는 때마침 목백일홍이 예쁘게 피어 있었고 고즈넉한 절 분위기는

한낮의 땡볕임에도 불구하고 마음을 편하게 해 주었다.

무려 40 여년전에 처음 와 봤던 불영사는 전혀 내 기억에 남아 있지 않았다.

" 그래 이 더운데 불영사까지 와서 뭐 좀 본 게 있소?"

글쎄 올시다~ 뭘 봤다기보단 그저 한 폭의 좋은 그림을 보고 간다 할까~

오고 가며 깊은 산골짝과 소나무와 숲을 보았으니 그만하면 한번 올만하지

않았겠소?

사찰 입구에 있는 카페에서 냉커피 한잔과 아이스크림을 주문해 먹고

고추며 약초등을 파시는 동네 할머니가 앉아 계시는 곳으로 걸어갔다.

새빨갛게 말린 태양 고추는 1kg에 2만 원, 5킬로 비닐 포장에 10만 원,

매실청은 2리터 한 병에 3만 원~

고추가 탐 났지만 가져가도 활용이 어려울 거 같아 포기하고 대신 매실청

을 한병 구입했다.

" 8월 태양이 내리쬐는 불영사 ~

전각 모퉁이에 서서 수련 자욱이 핀 뜰앞을 바라본다

천축산의 줄기 뻗어 내려와 절 뒤쪽으로 흐르는 계곡물과 만나고

강아지도 더위를 피해 한 마리 없는 앞뜰엔 태양이 내리꽂는다!

나뭇잎은 무르익어 가을을 재촉하고

쓰르라미 울어 울어 이 또한 가을을 재촉하노라~

갈 길 있는 나그네의 마음 또한 뜨거운 햇살에 녹아

불영사 앞뜰에 내려앉는다~ "

거의 솥에서 찌는듯한 폭염에 불영사를 나서니 점심시간이 되어간다.

춘양을 지나 다덕 약수터까지 씽씽 달려갔다. 그곳에 장작불로 고아서 판다는

소머리 국밥집이 있기 때문이었다.

가는 날이 장날이라고 소머리 국밥집은 목요일 그날이 휴일이었다. 결국 근처

산채비빔밥으로 간단히 요기를 하고 영주를 지나 전부터 익히 들어왔던 무섬을

향해 달렸다. 오후 2시를 갓 넘긴 무섬마을은 그야말로 푹푹 찌는 폭염을 유감없이

발휘하는 중이었다. 우산을 받쳐 들고 동네를 걸었으나 더위가 너무 심해 발걸음을

떼기가 힘들었다.

그런데 무섬 마을을 둘러싸고 흐르는 개울을 본 순간 엇~ 하는 감탄사가 나도 모르게

흘러나왔다. 그것은 진정 이 땅의 개울이 가지고 있어야 할 넓은 모래사장을 이곳이

보여주고 있었기 때문이었다.

언제부터인가 우리의 개울은 고유의 모래사장을 잃고 온갖 잡풀이 무성한 하천으로

변해버렸다. 가축의 분뇨가 개울로 흘러들어 유기물을 다량 주입시킨 덕에 그리된

것으로 추정을 하는데, 이것이 어느 특정지역이 아닌 전국의 하천을 오염시켰다는데

문제의 심각성이 있다 하겠다.

무섬 마을 둘레가 특별히 잡풀을 제거한 것인지는 모르겠으나 전국의 지자체에서 한번쯤

와서 그 연유를 찾아 봄직한 연구대상이라 생각된다.

이런 모습이 원래 우리의 개울이었던 것이다.

이랬던 하천은 요 수십 년 이래 아주 그냥 개판이 돼 버리고 말았다.

" 하천의 모래를 돌려주오~ "

무섬마을의 그 유명한 나무 다리는 폭우에 다 망가져 보수를 기다리는

중이었다. 망가지기전 그 다리를 건너며 사람들은 무슨 생각들을 했을까?

영주 시내를 거쳐 흐르는 시냇물은 그닥 깨끗하지 않았다. 무섬 마을이 영주

보다 상류에 위치했더라면 더 좋았을걸~ 허긴 그랬다면 이런 마을이 생기지도

않았을테지만!!

한걸음 옮기기도 벅찬 무더위에 우리는 마을 중간에 마련해 둔 쉼터에서 아이스

크림과 참외 하나 그리고 냉커피 한잔을 마시고 이번 여행의 마지막 기착지인

소수 서원을 향해 차를 돌렸다.

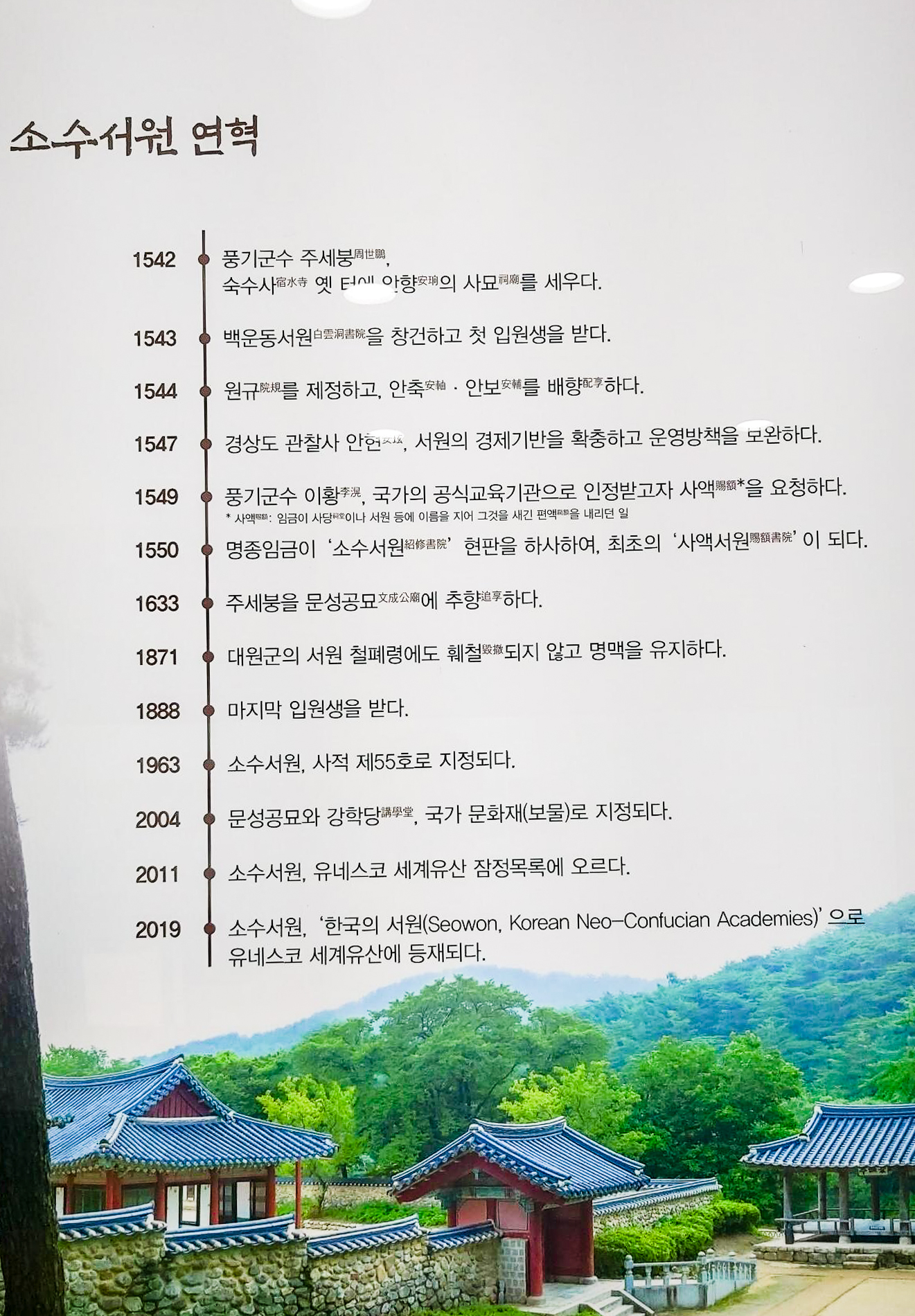

소수서원은 꽤 오래전 한번 와 본적이 있었는데, 그때의 기억은

남아 있는게 거의 없었다. 이번에 와 보니 오래된 낙락장송이 참으로 일품

이었다.

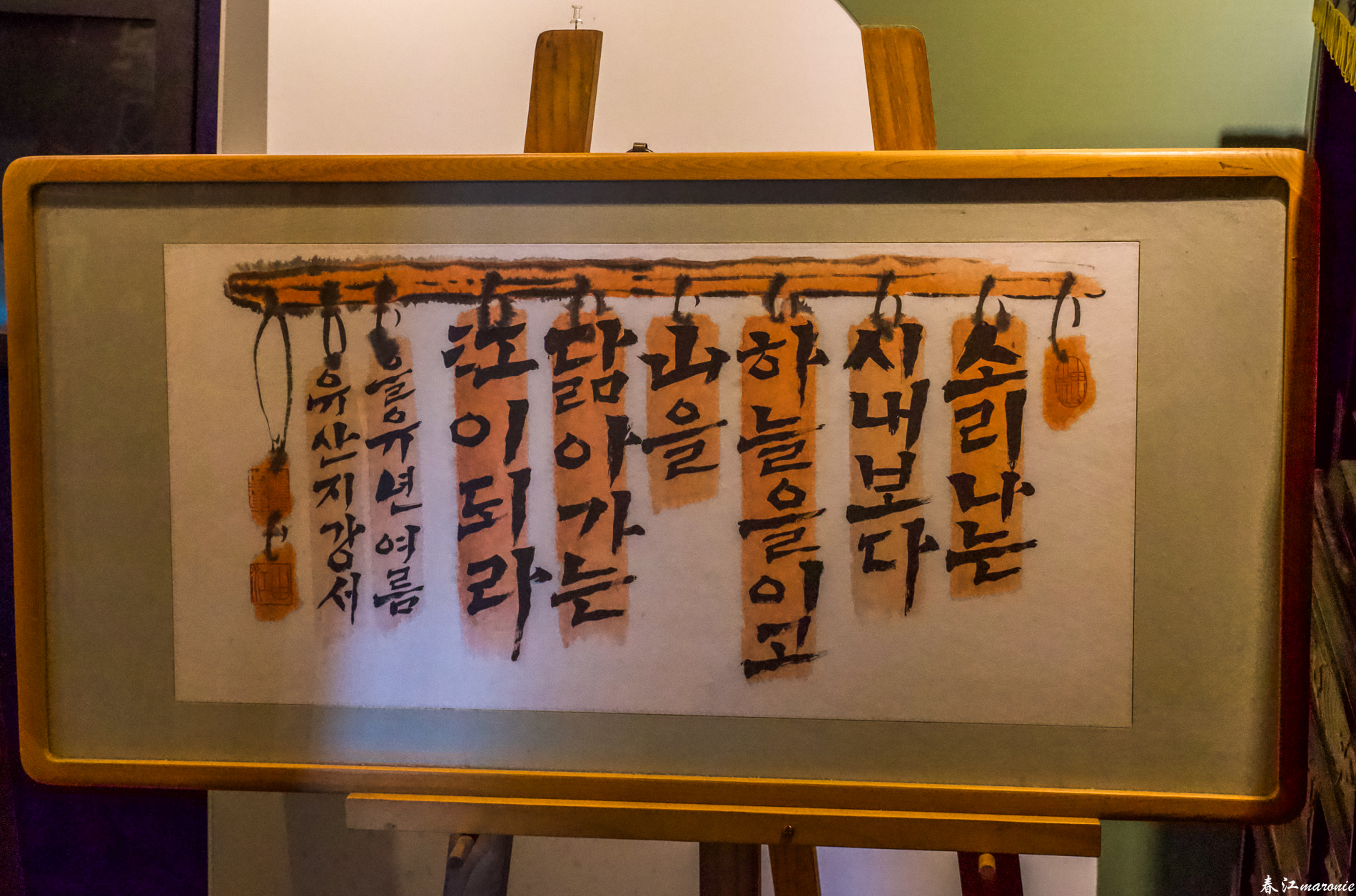

소수가 무슨 뜻인지 잘 몰랐는데, 이미 무너진 학문을 다시 수습해 이어 닦게 한다는

의미가 담겨 있다 했다. 암튼 당시 서원을 설립한 풍기군수 주세붕은

매우 훌륭한 인물이라 생각이 되었다.

이곳 서원에서 배출한 인물이 도합 4000명 정도라 하는데, 당시로서도 그렇고 설령 지금 현재라

해도 대단한 업적이 아닐까?

무더운 여름날 깊은 산중은 모르겠지만 이렇듯 평지나

도회지 근처는 아무리 인내심이 강해도 찬찬히 둘러보기가

어려웠다.

그러니 이런 더위엔 어디 무얼 보러 다닐게 아니라 그야말로

산중에 박혀 피서를 할 일이다.

서둘러 소수서원을 나와 입구에 좌판을 벌여놓은 복숭아 판매점

애서 큼직한 복숭아 한 박스를 트렁크에 넣고 쏜살같이 집으로 내

달렸다.

'여행 과 사진' 카테고리의 다른 글

| 나가사키 (0) | 2024.08.27 |

|---|---|

| 사가현 우레시노 여행 (0) | 2024.01.17 |

| 불볕 여름휴가 1 (백두대간 수목원과 태백산) (3) | 2023.08.25 |

| 8월 제주의 하늘과 이모저모 (0) | 2022.09.03 |

| 김만덕과, 김영갑 갤러리 두모악 (0) | 2022.09.03 |